皆さんこんにちは、ドラム講師の片平です。

ドラムセットの中で一番大きく、低い音を出すベースドラム。その踏み方で「オープン奏法」「クローズ奏法」という名前を聞いた事はありますか?

『聞いた事はあるけど、詳しくは…うーん』

という方も多いのではないでしょうか。

今日の記事ではその2つの奏法に焦点を当て、踏み方や出る音について解説していきます。今までオープン、クローズ奏法なんて気にした事がないという方は、この記事を参考にそれぞれの奏法の使いわけにもチャレンジしてみましょう!!

そもそもオープン奏法、クローズ奏法って何?

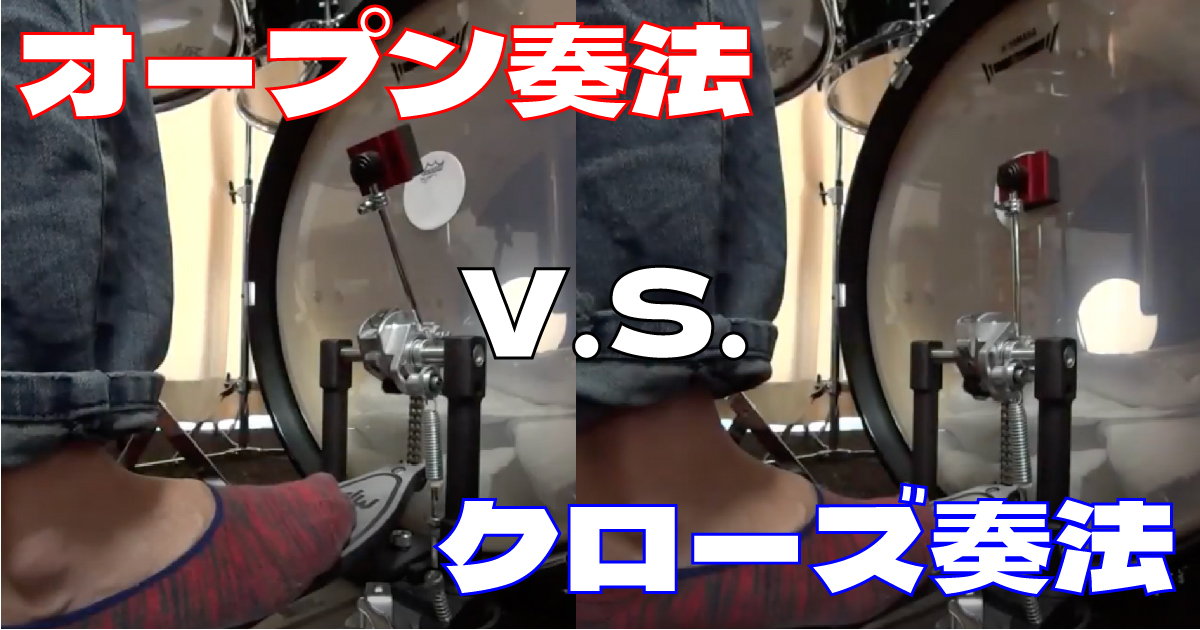

オープン奏法とはビーター(※)を打った後に打面から離す演奏法です。逆にクローズ奏法はビーターを打面に付けっぱなしにしておく演奏法をです。下の画像で違いを確認してみましょう。

※ビーター…ベースドラムペダルについている打面を打つ部分。フェルトやプラスチックなどの素材で出来ている。

それぞれ打ち終わった後のビーターの位置や足首の角度が違いますね。

このような打ち方の違いがあるのは知りませんでした。

それではオープン奏法とクローズ奏法で出る音は、どの様に違うのでしょうか?2つの音の違いを紹介します。

オープン奏法、クローズ奏法2つの音の違いを比較

まずは動画で音を聞いてみよう

オープン奏法の音

オープン奏法の特徴は低めで余韻が長めのふくよかな音が出ることです。

オープン奏法は打った後で打面からビーターを離す演奏法でした。では打面からビーターを離すとどうなるのでしょうか?

そもそも太鼓が鳴るのは打面を打つ事で空気の振動が起きるから。目には見えづらいかも知れませんが、ベースドラムの打面も打ち終わった後は細かく振動しています。

打ち終わった後にビーターを離すと言う事は出来るだけ長く打面を振動させるという事。つまりその分だけ余韻が長くなります。上の動画の0:11~の音を聞いてみてください。打ち終わった後に『ボォ〜ン』という長めの余韻が聞こえますね。

例えばアコースティックギターやピアノなどの生音楽器と共に、会場を包み込むようなふくよかな音を出すときに効果を発揮します。ジャズドラムなんかで多用される踏み方です。下の動画で使われているので、ビーターの動きをじっくり観察してみましょう。

クローズ奏法の音

クローズ奏法の特徴は高めで輪郭がはっきりした音が出ることです。

クローズ奏法は打面にビーターを付けっぱなしにする打ち方でした。それにより打面の振動を止める=余韻を止める事が出来ます。上の動画の0:00~から見てみましょう。オープン奏法で聞かれた『ボォ〜ン』という余韻が無くなっていますね。『ドゥン』と言った感じの短めの音になっています。

音の高さはオープン奏法に比べると高くなります。余韻が短くなり音も高くなる。ドラムにおいては『アタック』と呼ばれる音の輪郭がオープン奏法に比べてハッキリします。

下の動画を見てください。もちろんベースドラムのチューニングなどの違いはありますが、余韻がかなり短くハッキリとした音が出ている気がしませんか?

音楽によって出す音を使い分けられたら最高ですね。

オープン奏法クローズ奏法、どうやって踏めばいい?

ペダルを踏むときの脚の落とし方がポイントになります。

ペダルにはスプリングがついており、ビーターは勝手に戻って来ようとします。それを自然に戻せばビーターが打面から離れるオープン奏法に、戻さずに押さえつければクローズ奏法になるのです。

その違いを生み出すのはペダルを踏むときの脚の落とし方。オープン奏法で演奏する為には踵を地面に落とす様にペダルを踏んでみて下さい。足首をリラックスさせておくことも大切です。そうすると勝手にビーターが打面から離れるはずです。

逆にクローズで打つ為にはビータを打面に押さえつける力が必要です。ペダルをつま先側でグッと踏み込んでみましょう。踵は上げたままで大丈夫です。この場合、ふくらはぎに力が入ることになるので、その点を意識してみてください。そうするとビーターが戻って来ずに打面に付きっぱなしになります。

実際にペダルを使って試してみるのがいいですね。

それぞれどんな場面で使われるの?

Jazzではオープン奏法が用いられる事も多い

Jazzの特徴の1つとして、エレキベースではなくコントラバスを使用するという点があります。そもそもベースドラムは『フェザリング』と呼ばれる、優しく鳴らしてコントラバスに軽く輪郭をつける役割でした。

コントラバスとベースドラムの音を混ぜる事を考えるとオープン奏法でふくよかな、余韻の長い音を出す方が良いのです。クローズ奏法でアタックを出しすぎるとコントラバスを邪魔してしまう可能性も。あくまでコントラバスのサポートをするつもりでベースドラムを鳴らすと良いですね。

下の動画で各楽器の音の混ざり具合を聞いてみましょう。凄くふくよかな感じがしませんか?

ロックやメタルなど、アタック重視の時はクローズ奏法で

ロックやメタルなどでは、ほぼ100%エレキベースが使用されます。またギターもエフェクターを使い音を歪ませたりと、全体的に鋭い音が並びます。

その中でベースドラムの音を聞かせるためにはギターやベースに負けないアタック(ハッキリとした音の輪郭)が必要。その為にクローズで踏まれる事が多いです。しっかり踏み込んでしっかりアタックを出す。また余韻を短くする事で他の楽器とのアクセントも揃い、曲にパワーが出ますね。

下の動画の音を聞いてみましょう。エレキギターやエレキベースを支える力強いベースドラムが聞こえますね。

ベースドラム「オープン奏法」「クローズ奏法」のまとめ

オープン奏法でもクローズ奏法でも大切になってくるのがどちらかの奏法が絶対正しいという訳では無いという事。Jazzでも場面によってはクローズ奏法が使われますし、ロックでオープン奏法を使うドラマーもいます。それぞれの音の特徴を理解し、場面に応じて使い分けることが大切です。

その為にオープン奏法、クローズ奏法両方の踏み方をしっかり練習しておきましょう。脚の落とし方に気をつけて、ビーターをコントロールできるようにします。

- オープン奏法は踵を地面に落とすように

- クローズ奏法はつま先を落とすように

これらの動きを意識して練習してみてください。

両方の踏み方を身につけて、表情豊かなドラムを演奏できるようにしましょう!

↓↓↓YouToubeに色々なレッスン動画が上がっています。↓↓↓

コメントを残す コメントをキャンセル