皆さんこんにちは、ドラム講師の片平です。ドラムを演奏しているとよく聞くシンコペーションという言葉。「何となく意味は分かるけど説明してと言われると…」「どうしてもシンコペーションの所でリズムやテンポが狂ってしまう…」という人も多いのではないでしょうか?

今日の記事では

- シンコペーションの言葉の意味

- 演奏時に気をつける事

- シンコペーションの練習方法

について紹介します。

シンコペーションをしっかり理解することで、テンポやリズムが安定したより良い演奏が可能です。この記事を参考に、より良い演奏を目指しましょう!

『シンコペーション』ってどういう意味?

シンコペーションとは弱く感じられる拍(弱拍)にアクセントをつけることで強く感じられる拍(強拍)を消す。それにより曲にメリハリをつける音楽的な表現方法です。

人間は4分音符(表拍)に自然にアクセントを感じる様になっています。なので、曲中ずっと4分音符にアクセントをつけていくと非常に感じ取りやすいのですが、どうしても抑揚がない平坦なリズムになりがちです。そこにシンコペーションを用いる事でリズムに抑揚をつけることが出来るんですね。

会話と同じでリズムの抑揚があった方が聞きやすいですよね。

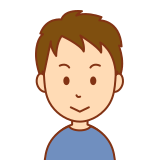

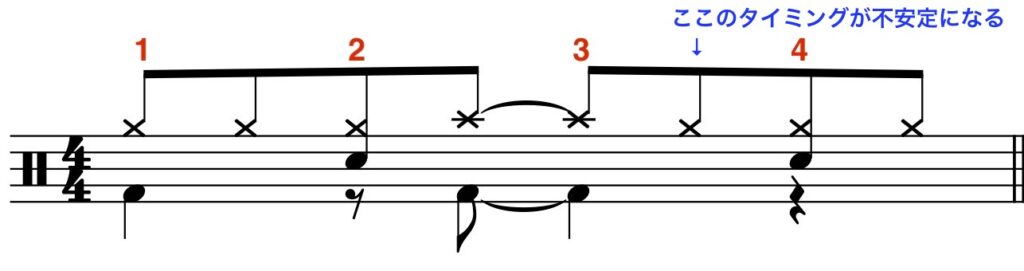

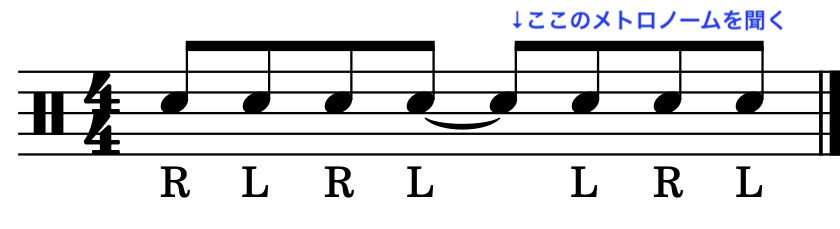

例えば曲中ずっとこのリズムパターンだとしましょう。

楽譜上に書いてある1,2,3,4の所で手拍子しやすいですよね。ベースドラム、スネアに合わせて手拍子をすれば良いので非常に4分音符が感じ取りやすいリズムパターンになっています。リズム的にとても取りやすいパターンではありますが、最後までこれだと盛り上がりに欠けるかもしれません。

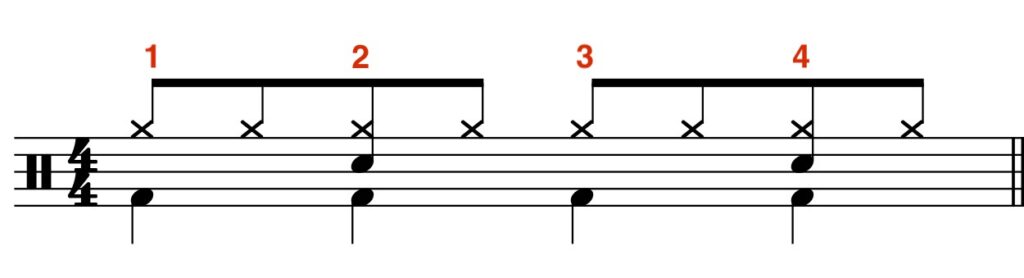

ではその中で突然このパターンが出てきたらどうでしょうか?

ここまでずっと1,2,3,4で手拍子をしてきたのに、このパターンでは突然2拍目の裏にクラッシュシンバルでアクセントが入ります。そうすると皆さんどうでしょうか。3拍目が感じ取りにくくなりませんか?裏拍にアクセントをつけることで1,2,3,4のアクセントを崩して、リズムに抑揚をつけます。

聞いている方は「3拍目にアクセントが来る」と自然に体が構えている所で突然の2拍目裏アクセントが来る

私も曲を聴いていると、たまにこの不意打ちにやられることがあります(笑これがシンコペーションと呼ばれるもので、弱拍(この場合は2拍目裏)にアクセント(クラッシュ)をつけることで感じやすい強拍(3拍目頭)を消してしまいます。

ただ、これはあくまでも聞いている側の捉え方です。演奏する側はそうはいかないので、私自身も演奏するときに気をつけている点があります。それを紹介します。

『シンコペーション』演奏で気をつけることは?

シンコペーションにより消えてしまう拍をしっかり感じ取りましょう。

「聞いている側には強拍を感じさせないのに、演奏する側はそれを感じ取らなくちゃいけないってどういうこと?」と思う人もいるでしょう。なぜなのか、具体的に先程の楽譜と一緒に確認しましょう。

上の楽譜で言うと、消えてしまう拍というのが3拍目の頭(赤数字3の所)です。2拍目の裏にクラッシュが入る事でそこにリズムが引っ張られてしまい、3拍目の頭を感じ取れなくなります。聞いている側はこれでOK。私もたまにやられます(笑

しかし演奏する側もその様に感じ取ってしまうと、クラッシュから戻ってくるハイハット(3拍目裏)がどうしても不安定になり、テンポやリズムが崩れる原因となります(下の楽譜参照)。シンコペーションをする事で、せっかくここまで作り上げた1,2,3,4の土台が崩れてしまっては本末転倒ですよね。

この様な事を避けるために演奏中は常に4分音符をしっかり感じ取り、裏拍から戻ってくる時も正確に戻れるようにします。決して自分の感覚だけで音の長さを測らないようにしましょう。これに関しては私もかなり気をつけるようにしています。あくまで1,2,3,4の土台の上でアクセントをずらすのがシンコペーションです。1,2,3,4をしっかり感じ取りながら演奏する事が必要となります。

4分音符をしっかり感じ取ることが、本当に大切なんですね。

ではこのシンコペーションをどの様に練習すれば良いか紹介します。

シンコペーションの練習方法

練習台+メトロノームで、しっかり拍を感じ取りながら練習しましょう。できれば大きな声で1,2,3,4とカウントをしましょう。

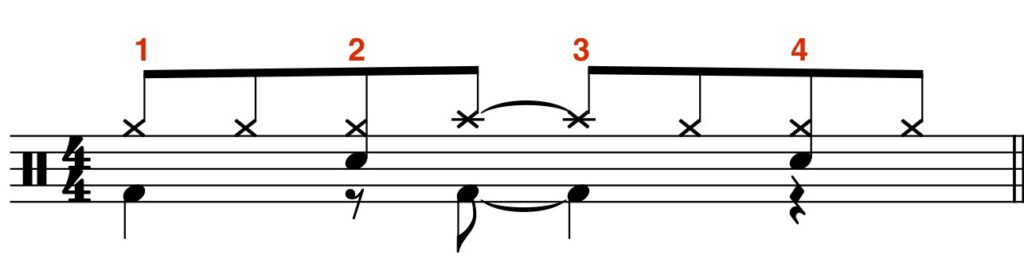

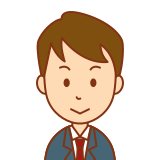

シンコペーションを演奏する上でのポイントは『消えてしまう拍をしっかり感じ取る』事でした。その点を大切に練習をしたいのでメトロノームは必須、そして練習台でリズムの確認を行いましょう。ドラムセットだとどうしても楽器の音に意識を持っていかれてしまうので、まずはメトロノームに集中しやすい練習台で練習をします。課題となる楽譜をこの様に書き換えてみましょう。

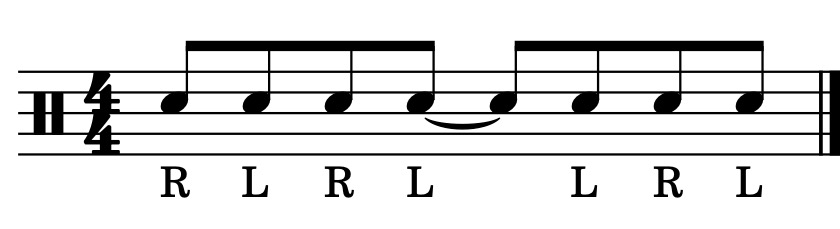

上のパターン②の楽譜のリズムをスネアだけで表しました。まずはこのリズムだけでメトロノームに合わせて練習しましょう。ポイントは3拍目の頭、1箇所だけ手順が書いていない所のメトロノームをしっかり聞く事です。できれば大きな声で1,2,3,4とカウントしながら練習してください。

練習台でこのリズムをメトロノームに合わせてしっかり出来る様になったらドラムセットでチャレンジ。ドラムセットで練習する時もメトロノームを使い、消えてしまう拍(ここでは3拍目)のメトロノームをしっかり聞く事が出来ているか確認しながら練習に取り組んで下さい。

ここまで出来たらメトロノームは使わずに自分で1,2,3,4とカウントをしながら演奏してみましょう。カウントがシンコペーションのアクセントに引っ張られてずれてしまわない様に気をつけて下さい。それが出来ればもう大丈夫。テンポ、リズム共に安定した良い演奏になっているはずです。

『シンコペーション』の意味と正確に練習するポイントのまとめ

シンコペーションは弱く感じられる拍(弱拍)にアクセントをつけることで強く感じられる拍(強拍)を消して、曲にメリハリをつける音楽的な表現方法でした。また練習をする際には練習台とメトロノームでしっかり1,2,3,4を感じ取りながら練習することが大切でした。

音楽を演奏する上で避ける事の出来ないシンコペーション。このリズム、テンポをしっかりキープ出来れば、聞いているお客さんも気持ちよく乗ってくれるはずです。まずはしっかりと1,2,3,4の土台を作り、そしてシンコペーションでリズムに抑揚をつけられるように頑張りましょう。

この記事に書いてある事は動画にも纏めてあります。目で見て耳で聞いて確認してみて下さい。

↓↓↓動画が面白ければチャンネル登録を是非↓↓↓

練習に役立つオススメ機材の紹介

各商品の画像をクリックすると国内最大級の楽器オンラインショップ『サウンドハウス』さんの商品ページに飛びます。多くのミュージシャンが利用するショップですので、安心してお買い求め下さい。対応、発送なども非常に丁寧で速いですよ。

トレーニングパッド:YAMAHA TS01S

スタンド付きで5,000円台と非常にお買い得なトレーニングパッドです。全体の作りがしっかりしているので、長く使うことができる優れもの。私も3台持っていますので最初の1台として自信を持っておすすめできます。

メトロノーム:BOSS DB-30

コンパクトで持ち運びもしやすいので、色々な場所で活躍します。色々な種類のリズムを流すことができたり、基準音を出してチューニングにも使用することが可能です。

コメント